La creación de un manuscrito medieval era una tarea colectiva en la que intervenían distintos especialistas, cada uno con un papel definido. Entre ellos, dos figuras destacan como las más visibles: el copista, responsable de transcribir el texto con exactitud, y el iluminador, encargado de aportar la riqueza visual mediante decoraciones, iniciales y escenas pintadas. Aunque sus funciones eran diferentes, ambos compartían un objetivo común: dar forma a un libro que combinara la transmisión fiel del conocimiento con la belleza artística.

Durante siglos, estos oficios coexistieron en monasterios, scriptoria y talleres urbanos, adaptándose a los cambios culturales y a las demandas de un público cada vez más amplio. En algunos casos, las dos tareas recaían en la misma persona, pero lo más habitual era una división clara del trabajo. Esa colaboración entre texto e imagen no solo aseguraba la funcionalidad del libro, sino que también lo convertía en un objeto de prestigio, capaz de transmitir tanto ideas como valores estéticos y espirituales.

A lo largo de este apartado exploraremos qué hacía cada uno de estos artesanos, cómo se formaban, qué ejemplos concretos han llegado hasta nosotros y de qué manera se organizaban para trabajar en conjunto en la producción de un manuscrito.

Video: El copista y el iluminador: dos oficios, un mismo libro

Vídeo del canal de YouTube Códices y Beatos correspondiente a este apartado de la serie El Arte y Oficio de Iluminar la Edad Media.

1. El Copista

El trabajo del copista comenzaba una vez que el pergamino estaba disponible, aunque no siempre lo preparaba él mismo. En muchos casos los pergaminos llegaban de los artesanos especializados, pero antes de escribir, el copista debía asegurarse de que las hojas estuviesen listas para recibir la tinta. Esto incluía operaciones como alisarlas con piedra pómez, frotarlas con yeso o polvo de hueso para eliminar brillos, y comprobar que la superficie no tuviera imperfecciones que pudieran estropear la escritura.

Después llegaba un paso fundamental: el trazado de las líneas que guiarían la escritura. Este proceso garantizaba la regularidad y el orden del texto. Para ello se utilizaban punzones o estiletes que marcaban surcos finos en el pergamino, o bien se trazaban líneas con plomo o tinta muy clara. Estas guías servían tanto para definir los márgenes como para organizar la disposición de columnas, especialmente en manuscritos bíblicos, misales o grandes obras de estudio. Gracias a estas marcas previas, el resultado final ofrecía un aspecto armónico y simétrico.

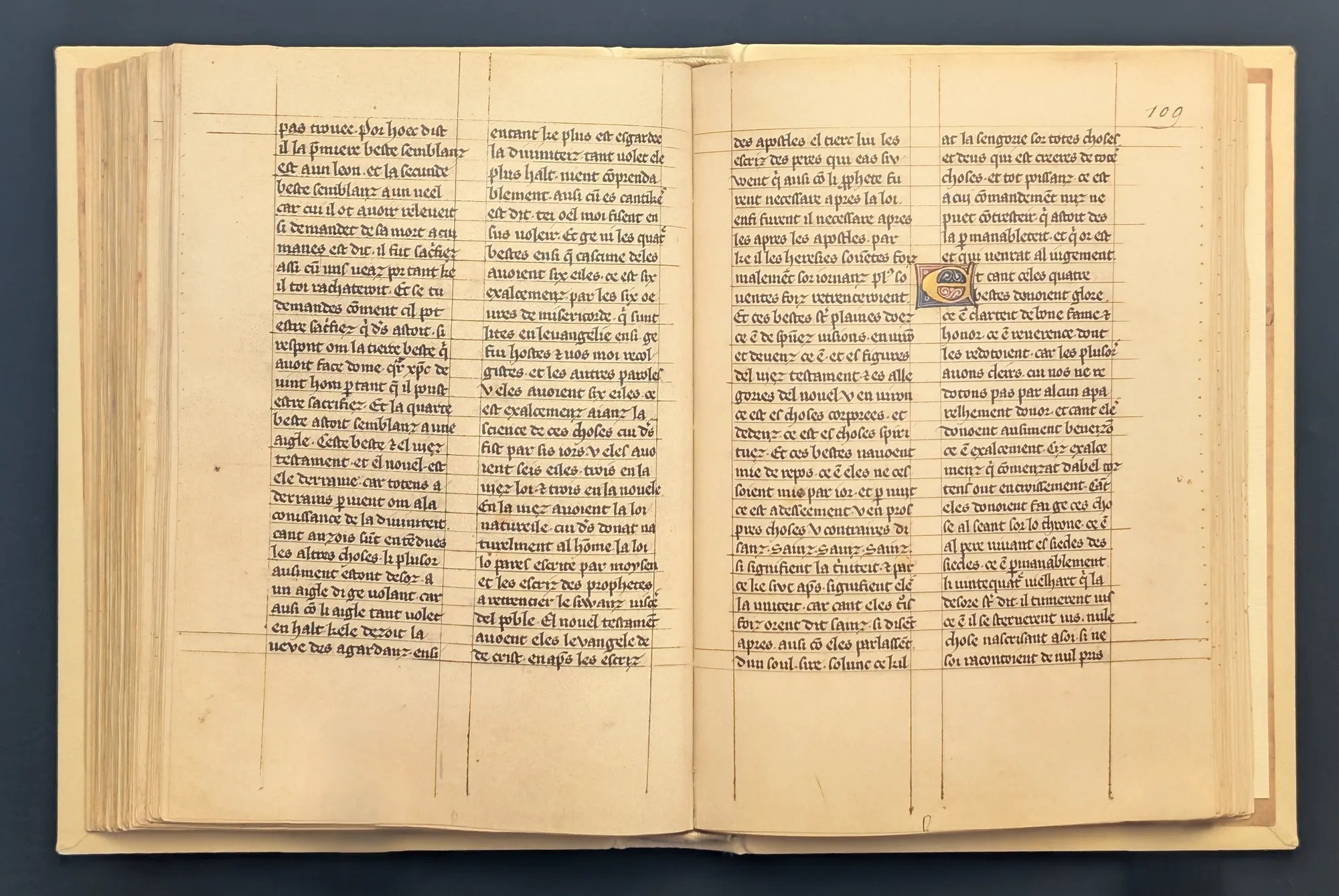

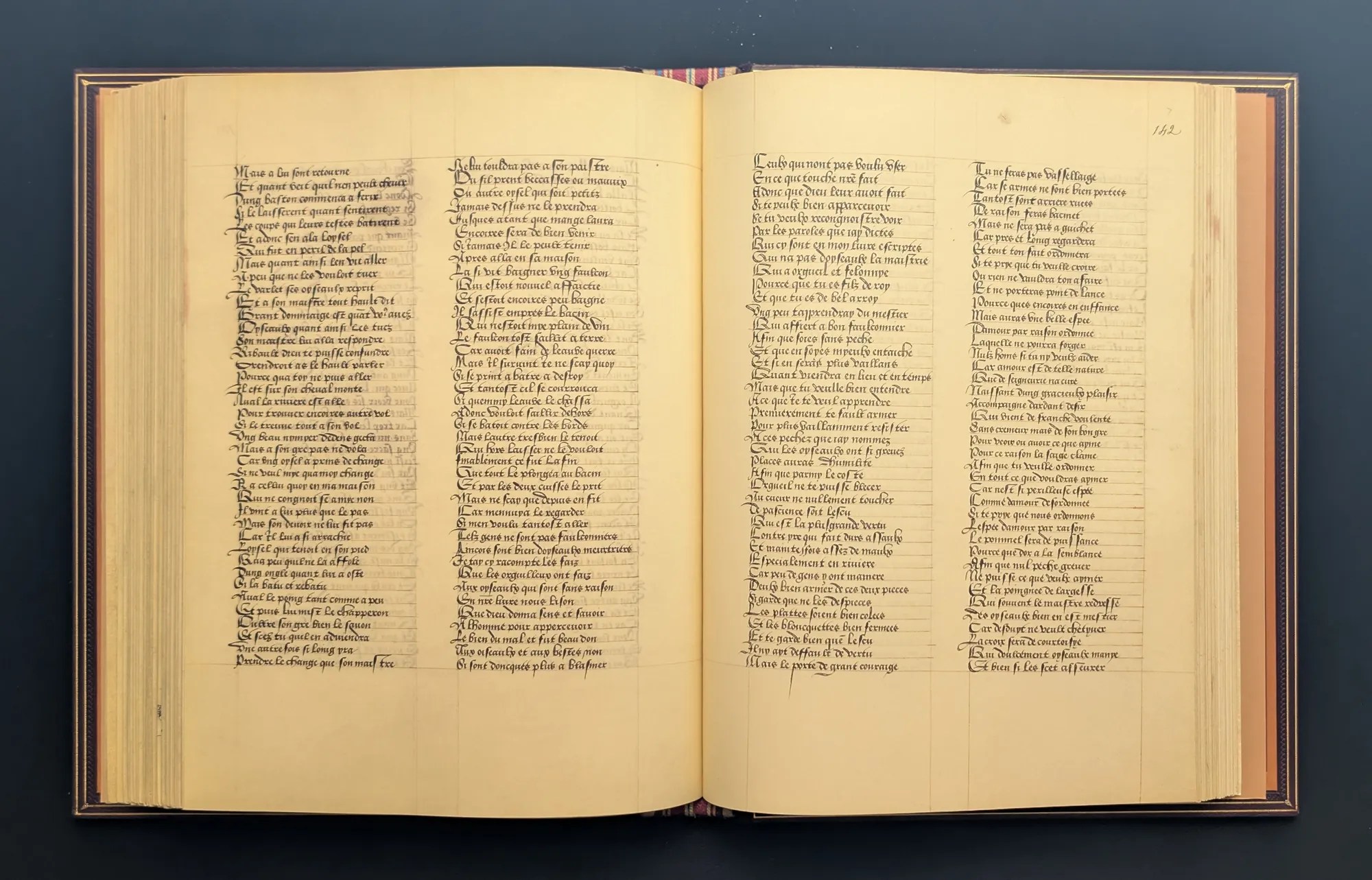

Una vez preparado el espacio de trabajo en el pergamino, el copista tomaba la pluma, normalmente de ave, y comenzaba la transcripción. Su misión principal era trasladar el texto con la mayor fidelidad posible, copiando palabra por palabra a partir de un modelo. La calidad de su labor dependía de varios factores: la claridad de la caligrafía, la ortografía, la ausencia de errores y, en ocasiones, la rapidez con que podía completar un encargo.

La escritura no era un acto mecánico, sino un arte que requería disciplina y formación. El copista debía conocer diferentes tipos de letra, desde la carolina o la gótica hasta las cursivas empleadas en los siglos finales de la Edad Media. Cada estilo respondía a su tiempo y contexto, y dominarlo implicaba años de práctica. Además, debía mantener la uniformidad del trazo, recargar la pluma con la cantidad justa de tinta y corregir de forma discreta cualquier equivocación.

En ocasiones, los copistas no se limitaban a copiar con exactitud, sino que dejaban pequeñas notas marginales. Algunas eran correcciones, pero otras reflejaban observaciones personales, comentarios sobre la dificultad de la tarea o incluso apuntes humorísticos. Estos detalles, aunque breves, nos permiten entrever la humanidad de quienes trabajaban en los scriptoria.

Aunque el texto era su responsabilidad, en muchos casos el copista dejaba espacios en blanco reservados para iniciales o decoraciones que luego completaría el iluminador. Aun así, el texto en sí mismo tenía ya un valor estético: la disposición ordenada, la elección de la letra y la precisión en cada página conferían al manuscrito su carácter. No en vano, algunos copistas llegaron a ser reconocidos por la belleza de su caligrafía, que podía ser identificada como si se tratara de una firma personal.

En definitiva, el copista era el guardián de las palabras. Su trabajo ponía los cimientos sobre los que después se desplegaría el arte del iluminador, asegurando que el manuscrito no solo fuese un objeto bello, sino también un vehículo fiable de transmisión del conocimiento.

2. El iluminador

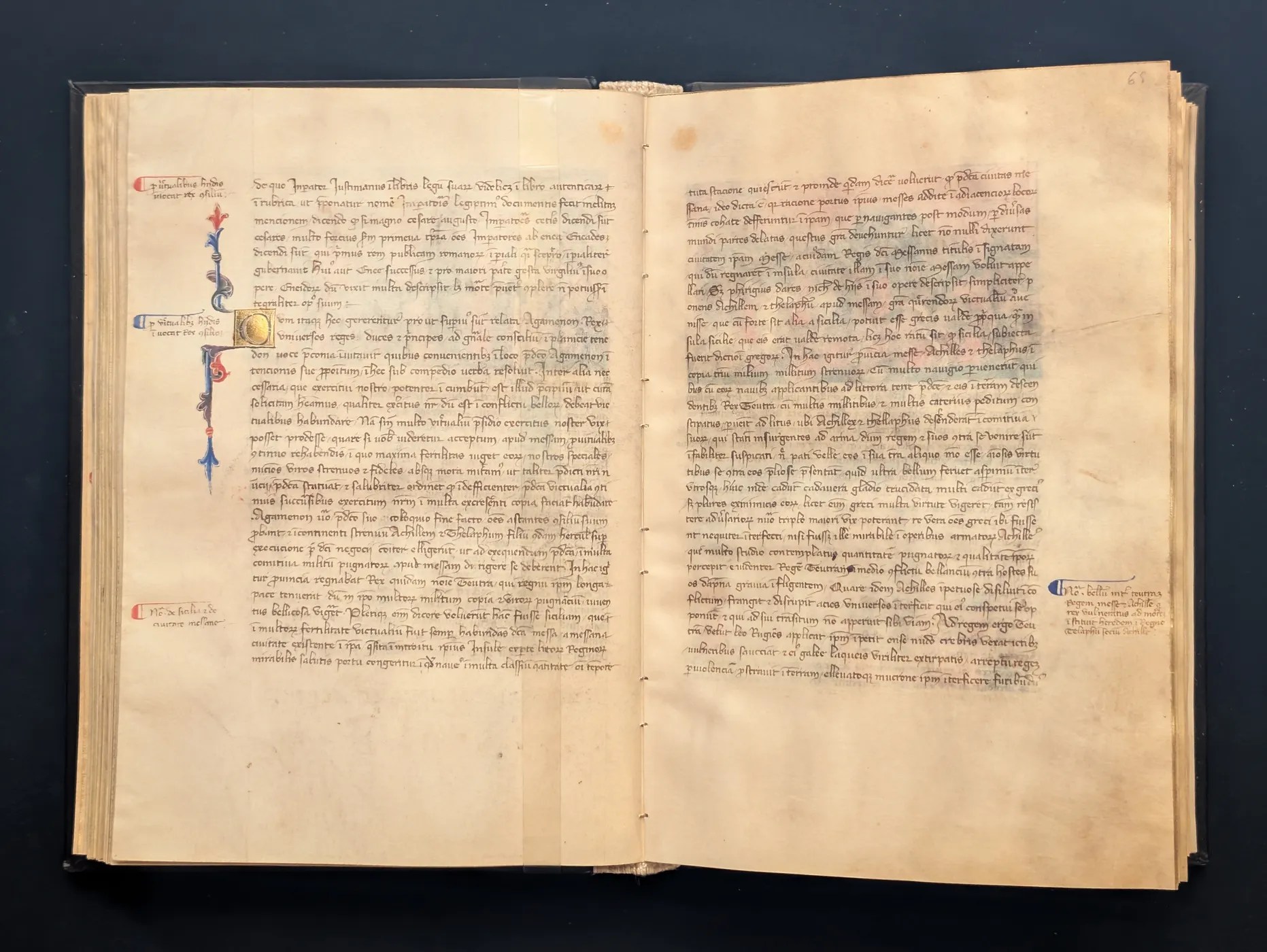

Una vez que el copista había terminado de escribir el texto, entraba en escena el iluminador. Su función principal era transformar aquellas páginas llenas de letras en auténticas obras de arte, aportando luz y color a lo que, de otro modo, habría sido un volumen sobrio y únicamente textual. El término “iluminador” procede precisamente de esa idea: dar luz a través del uso de pigmentos brillantes y metales preciosos como el oro y la plata.

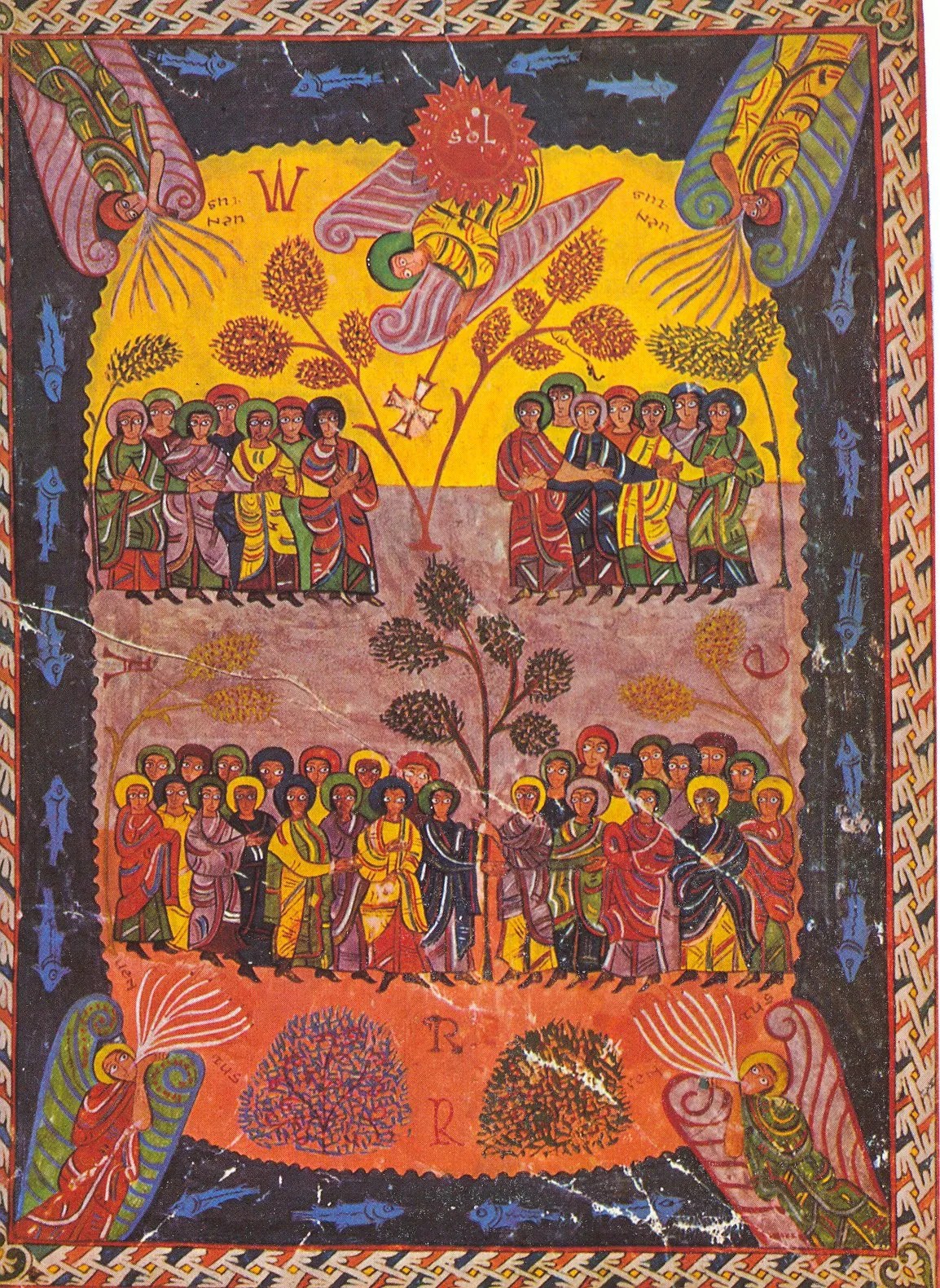

El trabajo del iluminador era variado y se adaptaba al tipo de libro. En algunos casos se limitaba a decorar letras iniciales con motivos geométricos, vegetales o zoomorfos. En otros, especialmente en los libros de horas, biblias o evangeliarios, se encargaba de ilustrar escenas narrativas completas que acompañaban el texto y lo dotaban de un poder visual e instructivo. Estas miniaturas servían no solo para embellecer el manuscrito, sino también para transmitir mensajes teológicos, morales o incluso políticos, reforzando la función del libro como medio de enseñanza y de prestigio.

Su labor se desplegaba en diferentes niveles. El más básico consistía en la ornamentación de iniciales, a menudo trazadas en colores vivos y enmarcadas con filigranas. Un nivel más complejo era la elaboración de márgenes decorados, donde aparecían motivos fantásticos, escenas de la vida cotidiana, animales reales o imaginarios que recorrían los bordes de la página. Finalmente, el trabajo más elaborado correspondía a las miniaturas a página completa o a media página, que exigían no solo destreza técnica, sino también un dominio narrativo y compositivo.

El iluminador debía conocer bien los pigmentos y cómo prepararlos, aunque esta parte del proceso la veremos en detalle en otro apartado de la serie. Lo importante aquí es destacar que su habilidad radicaba en conseguir colores intensos, contrastes llamativos y detalles minuciosos que podían percibirse incluso a simple vista en páginas de reducido tamaño. El oro bruñido, aplicado en láminas muy finas, añadía un resplandor único que, al reflejar la luz de las velas, daba al libro una dimensión casi sobrenatural.

Además de la técnica, el iluminador aportaba creatividad. Si bien en muchos casos seguía modelos iconográficos establecidos por la tradición, no era raro que introdujera detalles personales o innovaciones estilísticas. Algunos incluso se autorretrataron en los márgenes de los manuscritos o dejaron pistas de su identidad, mostrando que no eran artesanos anónimos, sino artistas con conciencia de su labor.

En muchos casos, el iluminador trabajaba siguiendo un programa iconográfico previamente establecido por el comitente, el abad o el librero, lo que aseguraba la coherencia temática del manuscrito. Este guion visual orientaba qué escenas incluir y cómo representarlas, equilibrando tradición y originalidad.

El iluminador, en suma, complementaba y elevaba el trabajo del copista. Si este había asegurado la transmisión de las palabras, aquel lograba que el libro se convirtiera en un objeto memorable, capaz de atraer, instruir y emocionar. Gracias a esa combinación, los manuscritos medievales no solo han llegado a nosotros como documentos históricos, sino también como joyas artísticas que siguen fascinando al público actual.

3. Formación y aprendizaje

La preparación de copistas e iluminadores variaba según el contexto en el que se desarrollara su actividad. En los primeros siglos medievales, la mayor parte de los libros se producían en los monasterios, por lo que la formación de estos artesanos se integraba en la vida religiosa. Con el tiempo, especialmente a partir del siglo XII, los talleres urbanos y los gremios asumieron un papel cada vez más importante, lo que dio lugar a formas de aprendizaje diferentes.

En los monasterios, el aprendizaje del copista se iniciaba como parte de la educación monástica. Los jóvenes novicios aprendían a leer y escribir en latín, y a partir de ahí se les asignaban tareas en el scriptorium. La disciplina y la repetición eran esenciales: se comenzaba copiando textos sencillos, ejercitando la caligrafía y aprendiendo a mantener la regularidad de las líneas y la claridad de los caracteres. El copista monástico debía trabajar en silencio y en obediencia, no solo para perfeccionar la técnica, sino también como parte de su formación espiritual, ya que copiar textos sagrados se entendía como una forma de oración y servicio.

El iluminador dentro del ámbito monástico también se formaba desde joven, observando y practicando junto a maestros experimentados. Se transmitían modelos iconográficos, esquemas de figuras y repertorios decorativos que aseguraban la continuidad de la tradición. La creación artística no era vista como un ejercicio individualista, sino como un servicio a la comunidad y a la gloria de Dios.

Con el auge de las universidades y de los talleres laicos en las ciudades, el aprendizaje tomó un carácter más artesanal y gremial. Los copistas profesionales ya no eran necesariamente monjes, sino laicos que trabajaban por encargo. Su formación podía realizarse a través de la figura del aprendiz: un joven se vinculaba a un maestro y pasaba años practicando bajo su supervisión, desde las tareas más simples, como preparar pergaminos y tintas, hasta la copia de textos más complejos.

En el caso de los iluminadores urbanos, la pertenencia a un taller o a un gremio era fundamental. Los aprendices comenzaban con trabajos auxiliares, como moler pigmentos o dorar pequeñas iniciales, y poco a poco adquirían la habilidad necesaria para ejecutar escenas completas. El sistema gremial aseguraba la calidad del trabajo y regulaba la competencia entre artesanos, además de otorgar prestigio social a quienes alcanzaban el grado de maestro.

Estos gremios no solo regulaban la formación de aprendices, sino también los precios de los encargos y los estándares de calidad, garantizando un cierto control sobre el mercado del libro manuscrito. De este modo, la producción urbana adquiría una dimensión claramente económica, además de artesanal.

Tanto en el ámbito monástico como en el urbano, el aprendizaje se basaba en la práctica constante y en la observación directa de los modelos. No existían manuales formales de enseñanza como los entendemos hoy, sino que el conocimiento pasaba de maestro a discípulo a través de la repetición, la corrección y la tradición. Este sistema, transmitido durante siglos, garantizó la pervivencia de estilos, técnicas y repertorios que aún podemos admirar en los manuscritos medievales.

4. Ejemplos documentados

La mayoría de los copistas e iluminadores medievales permanecieron en el anonimato, pero algunos nombres han llegado hasta nosotros gracias a las inscripciones en los propios manuscritos o a referencias en documentos. Estos casos son valiosos porque nos permiten poner rostro e identidad a oficios que con frecuencia se mantenían invisibles.

Magius fue uno de los personajes más destacados de la miniatura hispana del siglo X. Trabajó en el monasterio de San Salvador de Tábara y se le atribuye, entre otros, la decoración del Beato Morgan (MS M.644, también conocido como Beato de San Miguel de Escalada), donde su nombre “MAIVS” figura en un memento y en el colofón. Su estilo vigoroso y expresivo marcó una línea reconocible dentro de la tradición mozárabe, y su nombre aparece mencionado en el colofón de la obra, algo excepcional en su tiempo. La afirmación de su autoría demuestra tanto la importancia de su labor como el reconocimiento que podía alcanzar un iluminador en un contexto donde lo habitual era el anonimato.

Ende constituye un ejemplo singular y especialmente valioso: es la única mujer iluminadora medieval documentada en la Península Ibérica. Su nombre figura en el Beato de Gerona (975), junto a los monjes copistas y al abad promotor de la obra. El nombre aparece con la célebre fórmula “Ende pintrix et Dei aiutrix”, que la identifica como pintora y “ayudada por Dios”. Su participación revela que, aunque la mayoría de estos oficios estaba en manos de hombres, hubo casos en los que las mujeres pudieron desempeñar un papel activo en la creación de manuscritos, especialmente en entornos monásticos femeninos o vinculados a ellos. La mención de Ende rompe con la visión exclusiva masculina de este mundo y recuerda que también hubo presencia femenina en la historia del arte del libro.

En ese mismo Beato de Gerona trabajó Emeterius, monje e iluminador que colaboró estrechamente con Ende, y que además se autorretrató, junto al escriba Senior, en una de las miniaturas del Beato de Tábara, gesto poco común que revela la conciencia de su papel como creador. La combinación de Ende y Emeterius convierte a este manuscrito en un testimonio excepcional tanto por la calidad artística como por la información que aporta sobre sus autores. Antes de esta obra ya había trabajado en otros Beatos junto a Magius, lo que sugiere una continuidad entre maestros y discípulos dentro de la tradición mozárabe.

Matthew Paris, monje benedictino de la abadía de St. Albans en Inglaterra durante el siglo XIII, fue a la vez copista, cronista e iluminador. Sus manuscritos, que incluyen crónicas históricas y obras propias, muestran una notable integración entre texto e imagen. El más destacado es el de la Chronica Majora. Él mismo escribió y decoró muchos de sus códices, dejando además abundantes anotaciones que permiten conocer aspectos de su vida y de su taller. Su figura ejemplifica el caso del doble oficio de copista e iluminador, uniendo en una sola persona la transmisión textual y la creación artística.

También merece una breve mención Eadfrith, obispo de Lindisfarne en el siglo VII, a quien se atribuyen tanto la copia como la iluminación de los Evangelios de Lindisfarne. Su ejemplo, desarrollado en el apartado siguiente, es uno de los más representativos de la unión de texto e imagen en una sola mano.

Fuera de la Península Ibérica y de Inglaterra, encontramos más nombres que atestiguan la diversidad de situaciones. El abad irlandés Macregol (†822) dejó su firma en unos evangelios conservados en Oxford con la inscripción “Macregol pintó estos evangelios”. Por su parte, San Dunstan, abad de Glastonbury y después arzobispo de Canterbury, fue descrito por sus contemporáneos como hábil tanto en la escritura como en la pintura de manuscritos.

Estos ejemplos, que van desde la Hispania mozárabe hasta la Inglaterra monástica y el ámbito irlandés, ilustran la pluralidad de contextos en los que los copistas e iluminadores dejaron constancia de su identidad. Cada uno de ellos rompe, a su manera, con el anonimato general de la época, y nos recuerda que detrás de las páginas iluminadas hubo personas concretas cuya labor trascendió hasta nuestros días.

5. Casos de doble oficio

Aunque lo más habitual en la producción de manuscritos era que el trabajo estuviera dividido entre copistas e iluminadores, no faltan ejemplos en los que una misma persona asumía ambas funciones. Estos casos, menos frecuentes pero muy significativos, muestran la versatilidad de ciertos artesanos y la estrecha relación que podía existir entre el texto y la imagen.

En el ámbito monástico, esta combinación respondía en parte a la organización del trabajo. Un monje que dominara tanto la caligrafía como el arte de la miniatura podía encargarse de un códice completo, lo que otorgaba mayor coherencia entre el texto y las imágenes. Esta doble tarea era entendida como un acto de devoción: escribir la palabra de Dios y embellecerla con imágenes constituía un servicio completo, tanto espiritual como artístico.

Un ejemplo destacado es el de Eadfrith, obispo de Lindisfarne en el siglo VII, a quien se atribuye la creación de las célebres Evangelios de Lindisfarne. La tradición sostiene que fue él mismo quien copió el texto y pintó las magníficas miniaturas que lo acompañan, convirtiendo el manuscrito en una obra maestra de la insular art. La unidad estilística y la armonía entre escritura y ornamentación parecen reforzar esta idea, aunque algunos estudiosos sugieren la posible colaboración de otros miembros de su comunidad.

Otro caso es el ya mencionado Matthew Paris, que en el siglo XIII elaboró crónicas donde texto e imagen eran fruto de su propia mano. Su obra demuestra cómo la unión de ambos oficios podía dar lugar a manuscritos de gran personalidad, en los que la voz del autor se reflejaba tanto en las palabras como en las ilustraciones.

Este tipo de figuras fueron más frecuentes en los primeros siglos medievales, cuando la producción de libros estaba más vinculada a comunidades monásticas reducidas. Con la expansión de los talleres urbanos y la creciente especialización a partir del siglo XII, el doble oficio se fue volviendo cada vez menos habitual.

La práctica del doble oficio también podía encontrarse en contextos más modestos, cuando los recursos no permitían contratar a varios especialistas. En tales circunstancias, el copista se veía obligado a añadir él mismo iniciales decoradas o ilustraciones sencillas, aunque no alcanzaran la calidad de un iluminador profesional.

Estos casos de copista-iluminador son valiosos porque permiten apreciar cómo el libro medieval podía ser el fruto de un esfuerzo individual, cargado de intención personal y de coherencia estilística. Aunque minoritarios frente a la producción colectiva, muestran que existió una flexibilidad en los modos de trabajo y que algunos artesanos lograron reunir en su persona los dos pilares de la creación de un manuscrito: la palabra escrita y la imagen iluminada.

6. Secuencia típica de trabajo

La producción de un manuscrito seguía una secuencia de tareas bien definida, aunque con cierta flexibilidad según el lugar y la época. Cada fase requería la intervención de distintos artesanos, y la coordinación entre ellos era esencial para obtener un resultado de calidad.

• Preparación del pergamino

El proceso comenzaba con los pergamineros, que trataban las pieles animales hasta transformarlas en hojas aptas para la escritura. Una vez compradas por el taller o el monasterio, esas hojas podían ser aún alisadas, recortadas y frotadas con yeso o piedra pómez por los copistas o aprendices, para dejarlas listas antes de escribir.

• Trazado de líneas y márgenes

El copista marcaba el pergamino con punzón, plomo o tinta tenue, delimitando los márgenes y las líneas de escritura. Este paso era crucial para mantener la regularidad del texto y para organizar el espacio de las futuras ilustraciones o iniciales decoradas.

• Escritura del texto

Con la pluma cortada y afinada, el copista comenzaba a transcribir palabra por palabra a partir de un modelo. En este momento podía dejar espacios en blanco reservados para iniciales, títulos o imágenes. El ritmo de trabajo variaba mucho: desde la calma monástica, donde un códice podía tardar años en completarse, hasta la rapidez de los copistas urbanos, que trabajaban a destajo para cumplir encargos.

• Decoración e iluminación

Una vez escrito el texto, el manuscrito pasaba a manos del iluminador. Este añadía letras iniciales decoradas, motivos marginales y miniaturas narrativas. En algunos casos la decoración se hacía de forma paralela a la copia, pero lo habitual era que el texto estuviese completo antes de aplicar los pigmentos y el dorado. El orden de trabajo del iluminador solía empezar por los marcos y las iniciales, continuar con las figuras y escenas, y terminar con los detalles más finos y el bruñido del oro.

• Correcciones y retoques

Copistas e iluminadores podían revisar el manuscrito en busca de errores. El copista corregía omisiones o añadía glosas marginales, mientras que el iluminador podía reforzar colores, ajustar proporciones o completar espacios vacíos.

• Encuadernación

Finalmente, las hojas se organizaban en cuadernos o pliegos, que se cosían y se protegían con cubiertas, normalmente de madera forrada en cuero. En los libros más lujosos, estas tapas podían llevar herrajes, cierres metálicos o incrustaciones de piedras y marfiles. La encuadernación no solo servía como protección, sino que también aportaba prestigio al volumen terminado. En algunos casos, la encuadernación no se realizaba inmediatamente, sino tiempo después, cuando el comitente disponía de los recursos necesarios o cuando el manuscrito pasaba de mano en mano antes de completarse. Existen ejemplos de códices que circularon un tiempo en pliegos sueltos antes de recibir sus tapas definitivas.

Este orden, que iba de la preparación del pergamino a la encuadernación, podía solaparse en la práctica. Mientras unos copistas trabajaban en determinados pliegos, otros artesanos preparaban nuevos materiales o se adelantaban en fases posteriores. Sin embargo, la lógica general seguía siempre la misma estructura: primero asegurar el soporte y el texto, después añadir la decoración y, por último, dar al conjunto la forma de un libro acabado.

7. Colaboración en taller

La producción de un manuscrito rara vez era un trabajo individual. En la mayoría de los casos, sobre todo en contextos urbanos y comerciales a partir del siglo XII, se trataba de un esfuerzo colectivo en el que cada especialista aportaba su parte dentro de un proceso cuidadosamente organizado.

La colaboración comenzaba con la planificación del encargo. El librero o comitente definía el contenido del manuscrito, su extensión, el tipo de letra, el grado de ornamentación y los plazos de entrega. A partir de ahí, el librero contrataba a los copistas e iluminadores necesarios, coordinando sus tareas de manera similar a un director de obra.

El trabajo se dividía por pliegos o cuadernos. Cada copista recibía un número determinado de pliegos ya preparados y pautados, que debía completar siguiendo el modelo textual. Una vez terminados, los devolvía al librero o al taller, y estos pasaban al iluminador, que trabajaba sobre los espacios en blanco dejados para iniciales y miniaturas. Esta secuencia exigía una gran precisión: si el copista olvidaba dejar un hueco, el iluminador tenía que adaptar su decoración a un espacio reducido o incluso añadirla en el margen.

La comunicación entre copistas e iluminadores no era directa en todos los casos, pero sí existía una coordinación estrecha. El iluminador debía conocer de antemano la disposición de las páginas, la temática de los textos y el lugar exacto donde insertar las imágenes. En ocasiones, se incluían instrucciones escritas en los márgenes, a modo de guías que indicaban qué debía representarse en cada miniatura o cómo debía decorarse una inicial.

En los grandes talleres urbanos, la colaboración llegaba a ser casi industrial. Varios copistas podían trabajar simultáneamente en diferentes secciones de un mismo libro, lo que aceleraba el proceso. Del mismo modo, un equipo de iluminadores se repartía las tareas: unos se ocupaban de las iniciales, otros de las escenas narrativas, y los más experimentados aplicaban los detalles de mayor dificultad, como el dorado o los rostros.

Esta división del trabajo no impedía que, en ocasiones, aparecieran diferencias de estilo dentro de un mismo manuscrito. La mano de cada artesano era reconocible, y aunque todos seguían modelos comunes, la variedad en la ejecución es visible incluso en libros de gran uniformidad.

En los monasterios, la colaboración seguía un esquema similar, aunque con un carácter más comunitario. Los monjes copistas e iluminadores trabajaban bajo la autoridad del abad o del responsable del scriptorium, que repartía las tareas y supervisaba el avance del trabajo. Aquí el ritmo era más pausado, ya que copiar e iluminar formaba parte de la vida espiritual, pero la coordinación entre fases seguía siendo indispensable.

En suma, la creación de un manuscrito era una auténtica obra de equipo. Copistas e iluminadores no trabajaban de forma aislada, sino dentro de una red de colaboración que aseguraba que, pliego a pliego, las palabras y las imágenes se unieran hasta dar vida a un libro completo.

Los especialistas modernos pueden detectar en un mismo manuscrito la intervención de varias manos, identificando diferencias de estilo en la caligrafía o en la iluminación. Esto permite reconstruir cómo varios copistas e iluminadores trabajaron simultáneamente en un mismo encargo, dando al códice una diversidad de matices que aún hoy se puede percibir. Un ejemplo claro lo ofrecen los Beatos de Liébana, donde los estudios paleográficos y artísticos permiten distinguir diferentes estilos en un mismo códice, reflejo del trabajo colectivo en su elaboración.

8. Consideraciones finales

La figura del copista y la del iluminador representan dos facetas complementarias en la creación del manuscrito medieval. Uno aseguraba la transmisión fiel del conocimiento escrito, mientras que el otro lo dotaba de una dimensión visual que lo convertía en objeto de admiración y símbolo de prestigio. La división del trabajo, más marcada en talleres urbanos y más difusa en ámbitos monásticos, dio lugar a un equilibrio constante entre texto e imagen, entre disciplina caligráfica y creatividad artística.

Los ejemplos de Magius, Ende, Eadfrith o Matthew Paris muestran que, más allá del anonimato de la mayoría, hubo artesanos cuya individualidad trascendió, y que en algunos casos texto e imagen podían surgir de una misma mano. La diversidad de contextos, monásticos, universitarios o comerciales, demuestra la capacidad de adaptación de estos oficios a lo largo de los siglos.

En definitiva, copistas e iluminadores no solo colaboraban para producir libros: juntos construyeron un legado cultural que todavía hoy nos permite acercarnos al pensamiento, la fe y la sensibilidad estética de la Edad Media. Sus manuscritos, conservados en bibliotecas y museos, siguen recordándonos que la escritura y la imagen eran inseparables en la misión de preservar y transmitir el saber.

Deja un comentario